一、导语:矿山检测的 “效率困局” 与破局者

“这批掘进面粉尘样本必须明天出结果,手工法根本赶不完!” 山西某煤矿实验室主任张工的焦虑,道出了无数矿山检测人的困境。游离二氧化硅作为矽肺病的 “元凶”,按《煤矿安全规程》要求每 6 个月必须检测,而传统焦磷酸法单样检测需 4 小时,还伴随 245℃高温灼伤、剧毒试剂泄漏等风险。

直到引入全自动游离二氧化硅仪,张工的实验室实现了日均 52 份样本的稳定处理量。本文通过实地探访,拆解这台 “效率神器” 的工作逻辑。

二、传统检测的三重枷锁:为何日均 15 份已是极限?

在未升级设备前,张工的实验室曾长期受制于手工操作的局限:

1. 安全与效率的矛盾:实验员需手持玻璃棒在 245℃高温溶液中持续搅拌 15 分钟,稍不留神就可能被飞溅液体灼伤,某疾控中心曾因此发生烧杯爆裂致二度灼伤的惨剧。

2. 误差与合规的风险:温度偏差 5℃就会导致杂质溶解不完全,搅拌不均使回收率低至 43.2%,张工坦言 “曾因数据不准被责令重测”。

3. 流程衔接的断层:从手动加试剂、转移样品到清洗器皿,每个环节需人工衔接,单样处理流程割裂,日均最多完成 15 份样本。

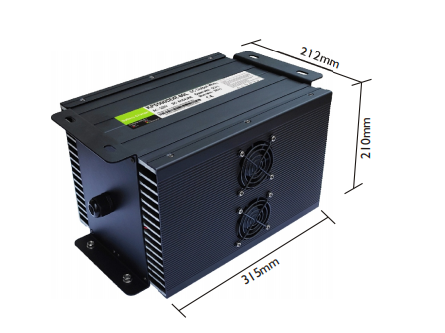

三、实拍拆解:全自动仪器的 “效率密码”

(一)8:30 样本加载:2 分钟完成 24 份样品部署

实验室操作员小李将贴好标签的粉尘滤膜放入仪器样品仓,触摸屏输入 “掘进面 – 1#” 等信息后按下启动键。仪器配备 8 个消解位 + 8 个过滤位的一体化设计,支持批量加载,2 分钟即可完成 24 份样本的初始部署,无需逐样手动处理。

(二)9:00 消解环节:密闭系统里的 “精准控温术”

仪器自动抽取焦磷酸注入消解杯,沉孔式加热模组 10 分钟内将温度升至 245℃,双感温控探头将误差控制在 ±0.1℃。“以前得盯着温度计调火候,现在仪器内置程序自动控温 15 分钟,完全不用值守。” 小李指着实时温度曲线说。

密闭管路设计让剧毒试剂全程不与人员接触,排风系统同步抽走挥发气体,实验室终于闻不到刺激性气味。

(三)10:30 过滤清洗:负压技术提速 3 倍

消解完成后样品自动转入过滤模块,负压过滤系统通过可调压力将滴液速度提升至传统方法的 3 倍。更关键的是,仪器会用盐酸和高温纯水自动喷淋清洗样品杯 3 次,避免交叉污染,这是手工操作难以保证的精度。

(四)11:00 数据输出:10000 组记录自动存档

“嘀” 的一声提示音后,系统自动计算出游离二氧化硅含量,数据直接同步至实验室管理平台。仪器内置存储器可保存 10000 组数据,支持一键导出 Excel,完全取代了手工记账的繁琐。

四、效率测算:如何实现日均 50 份的稳定输出?

按实验室 8 小时工作时长计算,全自动仪器的效率优势清晰可见:

|

环节 |

传统手工法 |

全自动仪器 |

|

单样处理耗时 |

4 小时 |

30 分钟 |

|

日处理量(8h) |

1-2 份 |

8 份 / 批次 |

|

批次间隔 |

– |

15 分钟(清洗) |

张工算了笔账:“每天安排 6 批次检测,扣除设备自检时间,实际能处理 50-55 份样本,刚好满足 3 个掘进面 + 2 个采煤面的日常检测需求。”

五、真实效益:从 “赶工焦虑” 到 “合规从容”

引入设备 3 个月后,实验室发生了显著变化:

• 检测效率提升 3 倍,数据合格率从 78% 升至 100%,彻底告别 “等报告误生产” 的难题;

• 未发生一起试剂接触事故,实验员职业健康风险大幅降低;

• 数据可追溯性满足 GBZ/T 192.4-2007 标准要求,顺利通过监管部门核查。

“以前每月要加班 10 天,现在准点下班,设备还能远程升级维护。” 张工的感慨道出了多数矿山实验室的心声。

六、结语:技术升级守护职业健康防线

全自动游离二氧化硅仪的普及,正在重构矿山粉尘检测的逻辑 —— 从 “玩命操作” 到 “无人值守”,从 “数据模糊” 到 “精准可溯”。对于矿山企业而言,这不仅是应对监管的合规选择,更是守护数千名矿工肺部健康的技术保障。

若想了解设备具体选型方案或获取实验室适配建议,可关注后续实测解析。

来源:https://www.ldnins.com/product/132.html

电池交流

电池交流 电池技术

电池技术 电池问答

电池问答 供求信息

供求信息 电池回收

电池回收 认证检测

认证检测 电池管理系统

电池管理系统 电池修复

电池修复 广告发布

广告发布 锂电池

锂电池 动力电池

动力电池 锂离子电池

锂离子电池 磷酸铁锂电池

磷酸铁锂电池 三元锂电池

三元锂电池 18650锂电池

18650锂电池 锂电池厂家

锂电池厂家 钠离子电池

钠离子电池 新能源汽车

新能源汽车 电池会议

电池会议 电池展会

电池展会 商务活动

商务活动